Cookie tecnici: Usiamo i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile sul nostro sito web. Ciò include i cookie necessari per il funzionamento del sito web.

Città di Codroipo

Contenuti del sito

Con la crisi della tarda antichità e la dissoluzione dell'impero romano, alle soglie del Medioevo europeo, le vie di comunicazione, che così efficacemente avevano garantito la fortuna di questo territorio, vedono il passaggio sempre più frequente delle popolazioni barbariche e degli eserciti mercenari, ma agevolano anche la rapida e precoce diffusione della nuova sensibilità cristiana. Sono questi due eventi - l'uno di ordine materiale, l'altro di carattere culturale e spirituale - che spingono l'insediamento codroipese a munirsi di difese fortificate che, probabilmente verso il V e il VI secolo, si chiudono attorno al primo nucleo della comunità cristiana, o Pieve, localizzabile proprio nell'area dell'attuale duomo. L'esistenza accertata di una necropoli longobarda rinvenuta nella piazza centrale, attesta la sovrapposizione di queste popolazioni all'insediamento romano. Nel 568 ha inizio in Friuli la dominazione longobarda che vede Cividale, Forum Julii, capitale del ducato. Benchè non esistano fonti che documentino il susseguirsi degli eventi, è probabile che già nello stesso anno i Longobardi arrivino fino alle sponde del Tagliamento seguendo la Stradalta. Codroipo sembra fare parte integrante del piano strategico longobardo che verosimilmente sostituisce il presidio romano con un'arimannia, stanziamento militare amministrato da un gastaldo regio e organizzato in circoscrizioni ecclesiastiche. L'alto medioevo codroipese segue le vicende e le tendenze storiche dell'Europa intera: la rete si smaglia, alcune vie cadono in disuso inghiottite dalle paludi o insidiate dalle incursioni bizantine, come la Annia lungoadriatica, le direttrici di scambio a lunga distanza verso il nord centrodanubiano si diradano lasciando spazio allo sviluppo dell'economia curtense. Questa società chiusa, che fa dell'economia di sussistenza la sua risorsa principale, a scapito del più ampio respiro commerciale, non perde però la sua importanza strategico-militare. Attraversa Codroipo l'unica strada che collega Cividale al resto del regno longobardo e alla sua capitale, Pavia. Da qui transitano sia le truppe longobarde che quelle franche di Carlo Magno, che dopo alterne vicende posero fine al potere politico-militare longobardo verso la fine dell'VIII secolo. Spaventose e devastanti, le invasioni degli Ungari nella prima metà del secolo X lasciano una traccia profonda nella memoria collettiva delle genti locali la cui esistenza fu seriamente minacciata: per oltre cinquant'anni Codroipo e la pianura fino all'Isonzo sono sottoposti alle incursioni tanto improvvise quanto crudeli della soldataglia ungara. La vista di quella che viene definita dai contemporanei la vastata Hungarorum si rivela una delle esperienze più desolanti della plurisecolare storia di questa regione. Codroipo sembra comunque in grado di arginare parzialmente tale violenza, grazie alle antiche fortificazioni romane recuperate e rinforzate.

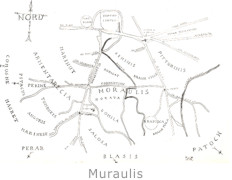

La rinascita codroipese si identifica con l'apporto di nuove forze umane ed economiche provenienti dalle terre di confine a est su iniziativa del Patriarcato di Aquileia. Lo stanziamento di coloni slavi è attestato in particolar modo dall'esistenza di numerosi toponimi di origine slava. La fortificazione settentrionale - la cortina a protezione dell'antica Pieve - si consolida come centro dell'abitato, mentre la precedente fortificazione meridionale, che proprio in questo periodo assume la denominazione di Gradisca, diventa il luogo in cui confluiscono i nuovi insediamenti. Nei dintorni, nella zona delle risorgive, troviamo Moraulis, Morava, Gomila (dallo slavo, "tomba"), Braida Mala (malo in slavo vuol dire "piccolo"), Patoc (Pòtok, in slavo, o Patòk, in russo, significa "ruscello"), Blasima. Più oltre, nella campagna che gravita attorno a Codroipo, ci sono Biauzzo (Blauz, da "bliusti", "custodire"), Jutizzo (dal russo "jutiç", "rifugio", "asilo", "ricovero", "luogo nascosto"), Lonca ("prato"), Screncis, Bugnins ("chiesa bassa", "chiesa di sotto"), Straccis (guardia, "luogo di guardia"), Rividischia, Muscletto ("palude maledetta").

Alla ripresa demografica si affianca la ristrutturazione dell'agricoltura, grazie alla presenza e all'opera dei monaci benedettini della vicina Abbazia di Sesto al Reghena, sotto la cui giurisdizione troviamo le ville poste a ridosso del Tagliamento.