Cookie tecnici: Usiamo i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile sul nostro sito web. Ciò include i cookie necessari per il funzionamento del sito web.

Città di Codroipo

Contenuti del sito

Codroipo nel Mille è di nuovo vitale e al centro della rete strategica del medio Friuli. Direttamente collegata a Cividale, ora capitale unica del regno patriarcale, la vita cittadina rifiorisce anche attraverso le riunioni civiche della Vicinia , l'organo politico dei capifamiglia deputato a decidere sui problemi più importanti della comunità. Sotto un grande albero, nel centro del paese e della vita comunitaria, gli anziani e i notabili si riuniscono per discutere e deliberare secondo quelli che diventeranno gli statuti comunali. Tuttavia l'importanza militare di Codroipo non permette la formazione di una vera istituzione comunale: la cittadina resta un feudo del territorio patriarcale affidato a un gastaldo imperiale con l'incarico di controllare le strade e i passaggi per il Tagliamento. Tra il XII e il XIII secolo anche la cortina, la fortificazione intorno alla chiesa e la chiesa stessa vengono ampliate e rinforzate; nel XIV secolo Codroipo è al centro di uno dei cinque quartieri militari del Friuli, nell'area a Ovest di Udine, prossima al Tagliamento e attraversata dall'importante Stradalta.

Da qui il Patriarcato parte all'attacco e organizza la difesa ai confini occidentali, verso la nascente potenza sulla terraferma di Venezia. Risale a questo periodo, precisamente al 1343, il primo documento scritto che testimonia del nome, dell'aspetto e di alcuni avvenimenti concernenti Codroipo, Quadrupio, come viene riportato. In quell'anno il Patriarca Bertrando concede al nobile Federico di Savorgnano la cortina di Codroipo con concessioni, diritti, pertinenze e la facoltà di costruirvi un castello, torri, case e mura. Ma un'autorità antagonista a quella del Patriarcato, quella del Conte di Gorizia Mainardo si oppone e ambisce al possesso del feudo codroipese, così importante per il controllo militare delle zone circostanti. Mainardo istiga la popolazione a sollevarsi contro la costruzione del castello e, a seguito di scontri armati e abili trattative, riesce a imporre il suo predominio.

"I capi famiglia di ogni villaggio [...] si riunivano in assemblea pubblica detta Vicinia, (vicus, vicolo, villa) ed i parlamenti di questi rappresentanti (uomini di Comun) nella mite stagione, e quando non pioveva, erano tenuti all'aperto, in piazza, sotto un grande albero, un tiglio, od altra pianta, detto l'albero della vicinia, ed il segnale era dato dal suono della campana della chiesa che serviva, anche allora, ad usi civili". Così descrive G. B. Fabris i caratteri di una consuetudine che ha lasciato fisicamente i suoi segni nel paesaggio: "nel nostro Friuli si vedono ancora due o tre di questi alberi superstiti a tante vicende politiche ed atmosferiche, coi rami rotti come guerrieri mutilati". Come mette in evidenza Gian Carlo Menis nella sua Storia del Friuli, l'esperienza della rinascita comunale è sconosciuta al Friuli del Mille: nessun centro infatti darà vita a un governo cittadino autonomo e antagonista all'autorità centrale del patriarca che rappresenta la forte compenetrazione tra chiesa e società, tipica del Medioevo. Durante il XII secolo, l'evoluzione sociale che interessa soprattutto la classe media favorisce la nascita di istituzioni che apriranno parzialmente la partecipazione popolare al governo della cosa pubblica: il comune cittadino, il parlamento della Patria del Friuli e, nelle comunità rustiche, le vicinie. Le competenze delle vicinie erano soprattutto di natura amministrativa ed economica - eleggere pubblici ufficiali, fissare il tempo di apertura dei pascoli, del taglio del fieno, della vendemmia, deliberare su questioni di pubblica utilità come la riparazione di ponti, strade o pozzi -. L'assemblea era presieduta da un decano, autorevole personalità cittadina, chiamato anche podestà, la cui carica doveva essere ratificata dai conti feudatari. Il podestà, coadiuvato da due giurati e dal popolo, si occupava anche di deliberare nelle questioni di "bassa giustizia" (polizia pubblica, dispute sui confini campestri, reati di lieve entità), mentre per reati più gravi, penali e civili, spettava al feudatario giurisdicente emettere giudizio. Questi ordinamenti, tuttavia, manterranno quasi sempre una sorta di solidarietà con il potere costituito dei feudatari o dei patriarchi e, nel caso delle vicinie, il potere decisionale sulle questioni non garantirà un'effettiva opportunità di emanciparsi dal governo feudale.

La Cortina

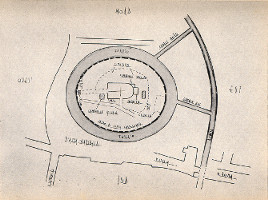

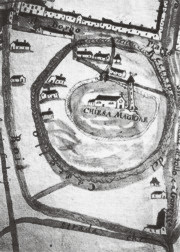

La cortina, o castellum o castrum, secondo una definizione della tarda antichità e del Medioevo, è il luogo di rifugio e di difesa più semplice documentato in Friuli insieme ai castellieri di origine protostorica. Si tratta di villaggi fortificati che a volte diventano anche sede del castello nobiliare. Le cortine, costruite su pianori artificialmente rialzati e dal diametro di circa 100 metri, erano circondate da valli e fossati. Ulteriore protezione era fornita da steccati di legno, graticciate, palizzate e, in rari casi, muri di pietra. A differenza dei successivi castelli nobiliari, che assunsero ruoli di rappresentanza, si identificavano con la residenza del nobile e si configurarono come centri da cui si irradiavano i diritti feudali, si trattava di strutture la cui unica funzione era di carattere difensivo e al cui interno talvolta sorgeva, come nel caso di Codroipo, un vero e proprio villaggio. Proprio la prima fonte scritta su Codroipo, documenta la trasformazione da cortina a castello nobiliare: in esso, infatti, si accenna all'esistenza della cortinam de Quadrupio che i Patriarchi concedono in feudo ai nobili Savorgnan, riconoscendo loro il diritto di erigere un castello e di esercitare la giurisdizione sul territorio circostante. Del castello trecentesco, non è stata rinvenuta tuttavia alcuna traccia sicura nei recenti scavi archeologici (1995), tranne forse per quello che riguarda un muro di ciottoli che ne collocherebbe la costruzione a est della Pieve. Della cortina, al contrario, si possiedono informazioni storiche ed evidenze archeologiche maggiori: probabilmente già esistente nel X secolo per fronteggiare l'invasione ungara, sembra che inizialmente non fosse circondata da mura in pietra - erette probabilmente solo nella sua fase tarda e documentate nella cartografia settecentesca - ma da un fossato rinforzato da una palizzata a sostegno di uno spalto (rialzo terroso), tipico delle fortificazioni dell'Italia settentrionale fino al XII secolo.

Dagli scavi, inoltre, è emersa l'ipotesi che l'originale forma del fossato non fosse perfettamente circolare come si è sempre tramandato, ma che avesse un andamento irregolare, riconducibile a un quadrilatero dagli angoli smussati. All'interno della cortina, attorno all'originaria Pieve paleocristiana e al cimitero, esistente fino in epoca napoleonica, sorgeva l'antico abitato medievale. Tra i secoli XIII e XIV, probabilmente sempre per ragioni difensive, altre cortine sorsero nella pianura friulana attorno a Codroipo. Nel 1386 le cortine documentate poste a sinistra del Tagliamento sono numerose: a Gradisca, a Beano, a Rivolto e a Zompicchia, per citare quelle più prossime a Quadruvio, sono stati rinvenute tracce di tali opere che, anche se eliminate nella struttura architettonica come a Codroipo nella seconda metà dell'Ottocento, ne determinano ancora in parte l'assetto urbanistico e viario.