Cookie tecnici: Usiamo i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile sul nostro sito web. Ciò include i cookie necessari per il funzionamento del sito web.

Città di Codroipo

Contenuti del sito

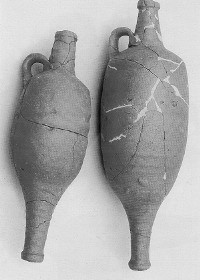

La presenza umana nella zona è probabile, per le caratteristiche geoantropiche di cui si è detto, fin dalla preistoria. Recenti studi archeologici hanno messo in evidenza l'esistenza di due castellieri risalenti all'età del Bronzo medio e recente (sec. XVI-XIII a. C.) e all'età del Ferro e di un tumulo - probabilmente una tomba "a tumulo" - simile ad altre rinvenute nella zona a nord di Codroipo. Secondo le più aggiornate indagini archeologiche, che hanno sistematizzato, approfondito e sviluppato, tramite campagne di scavi e studi dei reperti, gli spunti di ricerca e ricostruzione già proposti a partire dal secolo scorso, è in epoca romana che il territorio di Codroipo risulta più fittamente popolato. Il materiale ritrovato (frammenti di terracotta, resti di strutture abitative, necropoli) fa pensare a insediamenti di tipo prevalentemente rurale già a partire dal I secolo a. C.: alcune famiglie godono di un relativo benessere (lo dimostrerebbero i resti pavimentali a mosaico di alcune villae), mentre le altre fattorie si attestano su dimensioni medio-piccole. L'unica attività produttiva di cui si può ipotizzare l'esistenza sembra essere una fornace nell'odierna Rivolto.

La presenza romana si intensifica durante il I e il II secolo a. C., soprattutto e grazie alla posizione in cui Codroipo si trova naturalmente. I Romani, infatti, dopo la conquista della regione altoadriatica, la fondazione della colonia di Aquileia nel 181 a. C. e la successiva costituzione della X Regio, Venezia et Histria, tracciano gli assi viari portanti del sistema stradale alla base del controllo militare ed economico della regione fondato sui traffici terrestri, marittimi e fluviali. L'insediamento di Codroipo si trova, come già messo in evidenza, proprio in prossimità di un nodo importante di questa vasta rete di collegamenti.

Da un crocevia di strade romane - il cosiddetto Quadruvium -, dunque, sembra nascere il toponimo di Codroipo oppure, secondo alcuni, dal nome delle dee protettrici degli incroci più importanti: le Quadruviae, venerate anche altrove nella regione. In ogni caso, nel nome Codroipo rimane forte il senso dell'incrocio e dell'incontro, del passaggio e dello scambio: non è difficile pensare che ben presto l'insediamento si sia trasformato anche in mutatio o mansio (luogo di sosta e cambio cavalli) per il controllo e il servizio stradale, ove venivano offerti ristoro e alloggio a passeggeri e cavalli, ove militari e commercianti con le loro famiglie si stabilivano in caserme, locande e botteghe, sviluppando sempre più in senso commerciale l'originaria vocazione rurale di questa centuria romana . Forse è così che Codroipo assume al ruolo di pagus, di centro amministrativo minore all'interno del territorio municipale di Aquileia.

I CASTELLIERI

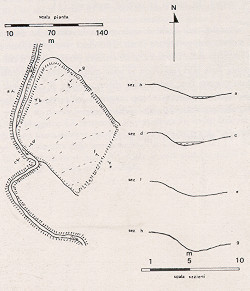

I castellieri sono borghi o agglomerati murati, eretti di solito in posizione strategica, risalenti all'età; del Bronzo e del Ferro. Numerosi ritrovamenti sono stati segnalati in Istria, sul Carso, nel Goriziano, in Carnia, ma anche nel resto del Friuli, nel Veneto, in Trentino, in Liguria, nelle Marche e in Puglia. I castellieri della pianura friulana hanno caratteristiche proprie: a differenza dei castellieri istriani, carsici e carnici, di forma circolare o ovale, per meglio adattarsi all'orografia del territorio, la pianta è prevalentemente quadrangolare; le porte sono aperte ai quattro vertici orientati verso i punti cardinali; occupano aree piuttosto vaste e sono protetti da aggeri (rialzi) di terreno, da palizzate e fossati. Talvolta nei pressi dei castellieri, in collina come in pianura, è possibile ritrovare tumuli contenenti salme inumate in posizione rannicchiata, tipica dell'età del Bronzo; nell'età del Ferro all'inumazione si sostituisce l'incinerazione. Il materiale ceramico ritrovato e i manufatti in ferro e bronzo, databili all'età del Ferro e a quella tarda del Bronzo, testimoniano l'esistenza di una civiltà prevalentemente stanziale, basata su un'economia agricolo-pastorale. Difficile stabilire quali popolazioni si stabilirono nei castellieri, probabilmente si tratta di popoli che invasero a più riprese la penisola, dal XV secolo a. C. all'inizio del primo millennio a. C. Attraverso il tempo e le migrazioni, però, i castricoli si succedono: Histri, Veneti, Carni, fino ad arrivare, nel 200 circa a. C. ai Romani. La presenza umana in epoca preromana è documentata nel codroipese in due siti. Il castelliere nella frazione di San Martino, chiamato secondo la tradizione orale il Chiscjel e meglio conosciuto come "castelliere di Rividischia", di forma poligonale, si estende per oltre 1,5 ettari. Si tratta probabilmente di un impianto abitativo risalente all'età del Bronzo, consolidato con sistemi lignei di bonifica - i proprietari ricordano affioramenti di strutture lignee, tipo "palafitte" - e protetto da terrapieni difensivi (ora spianati) e da un fossato. Numerosi sono i ritrovamenti di frammenti in ceramica, in terracotta e di utensili metallici risalenti a epoche pre-romane e romane. Nella zona denominata lis Moraulis, situata a sud di Codroipo e delimitata a est dal torrente Corno, sorge il secondo castelliere: in luogo protetto e servito dall'acqua si trova la Gradiscje, un terrapieno artificiale di forma romboidale, che si eleva di circa due metri dal resto della campagna. Il castelliere rivolge i suoi vertici verso i quattro punti cardinali ed è circondato da un fossato; a ovest è costeggiato da un corso d'acqua. La sua struttura è simile ad altre rinvenute nei dintorni e il materiale fittile (in terracotta) ritrovato risale a un periodo che va dall'età del Bronzo all'epoca romana, a testimonianza del susseguirsi di stanziamenti difensivi in loco. La presenza umana durante i secoli sul sito descritto è testimoniata anche dal toponimo - Gradiscje: castello, fortificazione - che sicuramente risale alla metà del X secolo, quando, in seguito alle devastazioni provocate dalle invasioni ungare, i Patriarchi di Aquileia ripopolarono la zona favorendo l'insediamento di popolazioni slave.

Due erano gli assi viari che verosimilmente si incrociavano a Codroipo, si trattava con ogni probabilità di strade secondarie, raccordi che integravano la rete viaria consolare. Le direttrici principali si orientavano in direzione sud-nord e ovest-est: la prima, probabilmente esistente in epoca protostorica e fatta rettificare e potenziare da Augusto nel 2-1 a.C., si staccava dall'Annia - che congiungeva Rimini a Aquileia, passando per Padova e Altino - all'altezza di Concordia e, dopo aver superato il Tagliamento presso il guado di Pieve di Rosa, raggiungeva la strada che da Aquileia conduceva al Norico in località Ad Silanos (nei pressi di Gemona). Di questa strada non conosciamo il nome, ma sono stati reperiti i miliari che ne seguivano il tracciato. La seconda strada si staccava dalla via Postumia ad Opitergium (Oderzo), proseguiva verso nord per poi piegare ad est, oltrepassare il Tagliamento all'altezza di Biauzzo, raggiungere prima Codroipo per poi, seguendo a nord la linea delle risorgive, innestarsi nella consolare che da Aquileia portava a Emona (l'odierna Lubiana). Va segnalato tuttavia che secondo alcuni storici, questa seconda via non era un semplice raccordo, ma la Postumia stessa che, costruita nel 148 a.C. attraversava longitudinalmente la pianura padana, collegando Genova ad Aquileia. Altre strade probabilmente raggiungevano Quadruvium: di particolare interesse è la via che staccandosi anch'essa dall'Annia, all'altezza di Muzzana del Turgnano, non lontana dallo Stella, fiume navigabile, proseguiva a nord-ovest verso Rivignano e Romans di Varmo, raggiungendo infine Codroipo. Dal V secolo d.C., infine, è documentato un altro asse viario che univa Codroipo a Forum Iulii (Cividale).

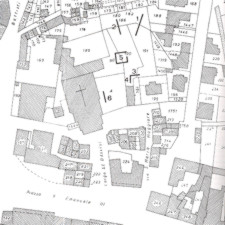

Secondo le ipotesi più; accreditate, ricalcando i più antichi insediamenti, il villaggio romano - il pagus - si sarebbe situato a mezzogiorno rispetto all'odierna Codroipo. Se da un lato il castelliere della Gradisca si trasforma in castrum a protezione della strada vicina - probabilmente la via Postumia o un suo raccordo -, nei pressi dell'incrocio tra le odierne via dell'Armentaresse e via Latisana si collocherebbe il centro abitato, in località lis Moraulis, al riparo dalle arterie di traffico e servito dalla presenza di acque sorgive. Moraulis, infatti, deriva dalla parola slava morava, erbetta, a indicare la ricchezza di erba dei pascoli irrorati dalle risorgive; l'Armentarezza era invece la strada che portava al terreno di pascolo libero per il bestiame, l'armentum. Con la tarda antichità e agli inizi del Medioevo l'insediamento, così come probabilmente il quadrivio, si spostò verso nord nel luogo dove attualmente sorge il duomo di Santa Maria Maggiore

La centuriazione è la caratteristica suddivisione dei territori che gravitavano attorno a una città organizzata dai romani nelle terre colonizzate. Il complesso sistema di suddivisione delle terre prendeva inizio dal foro, dalla piazza principale della città, da cui partivano due strade che si incrociavano ortogonalmente: il cardo (direzione nord-sud) e il decumano (direzione est-ovest). Queste due direttrici delimitavano l'agro, cioè le terre destinate all'agricoltura, che veniva diviso ulteriormente in una serie parallela di appezzamenti quadrati detti centurie, attraversati da strade secondarie dette limites. I campi così ottenuti potevano essere assegnati ai soldati veterani in cambio del servizio militare prestato, ai coloni e anche ai cittadini che si erano guadagnati una particolare ricompensa. Il territorio codroipese era posto alla periferia di quello che costituiva l'agro aquileiese, cioè di tutta l'area che prendeva il nome dalla città romana di Aquileia. L'analisi cartografica e archeologica ha individuato nel Comune di Codroipo i resti dell'opera di centuriazione romana, considerando soprattutto l'inclinazione dei confini di proprietà e di alcuni tratti di strade, il posizionamento di alcuni insediamenti e la disposizione delle sepolture delle necropoli ritrovate, in particolar modo quella di Iutizzo.