Cookie tecnici: Usiamo i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile sul nostro sito web. Ciò include i cookie necessari per il funzionamento del sito web.

Città di Codroipo

Contenuti del sito

Mentre alcuni  interventi urbanistici - la costruzione del ponte della cortina e della nuova chiesa parrocchiale nel 1730 e 1731 - introducono alcuni elementi di novità al cuore dell'abitato, poco lontano, verso est, a Passariano, i Conti Manin - stabilitisi in Friuli alla fine del Trecento in seguito agli esili fiorentini causati dalle guerre tra Guelfi e Ghibellini, poi sudditi fedeli della Repubblica Veneta - lasciano il segno imperituro della loro influenza politica ed economica attraverso il completamento della villa, il complesso architettonico più significativo della presenza veneta in Friuli.Negli ultimi anni del Settecento, la storia cittadina subisce una brusca e per certi versi drammatica accelerazione. Il territorio tra il Tagliamento e Codroipo diventa il teatro degli scontri armati tra l'esercito napoleonico e quello austriaco. Il 1797 vede in quest'area la battaglia del Tagliamento, la vittoria dell'Armée e la temporanea

interventi urbanistici - la costruzione del ponte della cortina e della nuova chiesa parrocchiale nel 1730 e 1731 - introducono alcuni elementi di novità al cuore dell'abitato, poco lontano, verso est, a Passariano, i Conti Manin - stabilitisi in Friuli alla fine del Trecento in seguito agli esili fiorentini causati dalle guerre tra Guelfi e Ghibellini, poi sudditi fedeli della Repubblica Veneta - lasciano il segno imperituro della loro influenza politica ed economica attraverso il completamento della villa, il complesso architettonico più significativo della presenza veneta in Friuli.Negli ultimi anni del Settecento, la storia cittadina subisce una brusca e per certi versi drammatica accelerazione. Il territorio tra il Tagliamento e Codroipo diventa il teatro degli scontri armati tra l'esercito napoleonico e quello austriaco. Il 1797 vede in quest'area la battaglia del Tagliamento, la vittoria dell'Armée e la temporanea annessione della Repubblica veneta alla Francia. Ciò che si rivela un evento bellico importante per la storia europea, si riverbera negativamente a livello locale sia durante le ostilità che nei mesi successivi: numerose fonti scritte documentano delle spoliazioni e dei danni

annessione della Repubblica veneta alla Francia. Ciò che si rivela un evento bellico importante per la storia europea, si riverbera negativamente a livello locale sia durante le ostilità che nei mesi successivi: numerose fonti scritte documentano delle spoliazioni e dei danni materiali subiti dalla popolazione codroipese, ad opera delle truppe dei due eserciti. Negli stessi mesi, tuttavia, ferventi trattative, condotte tra incontri ufficiali, sfarzosi ricevimenti e balli d'onore, faranno di Passariano e della sua Villa il quartier generale di Napoleone e del suo corpo diplomatico.La pace siglata con l'Austria porterà nell'ottobre dello stesso anno alla firma del Trattato di Campoformido, con il quale si pone fine alla plurisecolare storia della Repubblica di Venezia e il Friuli, assieme al Veneto, viene ceduto all'Austria.

materiali subiti dalla popolazione codroipese, ad opera delle truppe dei due eserciti. Negli stessi mesi, tuttavia, ferventi trattative, condotte tra incontri ufficiali, sfarzosi ricevimenti e balli d'onore, faranno di Passariano e della sua Villa il quartier generale di Napoleone e del suo corpo diplomatico.La pace siglata con l'Austria porterà nell'ottobre dello stesso anno alla firma del Trattato di Campoformido, con il quale si pone fine alla plurisecolare storia della Repubblica di Venezia e il Friuli, assieme al Veneto, viene ceduto all'Austria.

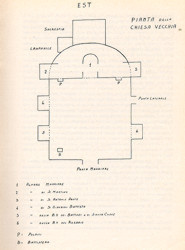

La Chiesa Parrochiale

La prima pietra della chiesa fu posta il 25 giugno 1731 (consacrata in seguito nel 1752) ad opera dei capimastri Francesco e Pietro fu Luca Andrioli, di origine milanese ma residenti a Udine e attivi in tutto il Friuli centrale.

L'opera degli Andrioli si ispira alla nuova spazialità dell'architettura neoclassica dell'architetto veneto Giorgio Massari e del suo emulo friulano Domenico Schiavi di Tolmezzo.

L'edificio, a navata unica mossa da ampie cappelle laterali, presenta una facciata liscia sovrastata da un timp ano e ornata da quattro paraste che la dividono in tre parti: l'ispirazione palladiana nella rielaborazione massariana va nel senso di una apertura dello spazio e degli orizzonti, totalmente estranea all'estro, al capriccio, all'artificiosità scenografica del barocco e del rococò e probabilmente più consona alla sobria spiritualità friulana.

ano e ornata da quattro paraste che la dividono in tre parti: l'ispirazione palladiana nella rielaborazione massariana va nel senso di una apertura dello spazio e degli orizzonti, totalmente estranea all'estro, al capriccio, all'artificiosità scenografica del barocco e del rococò e probabilmente più consona alla sobria spiritualità friulana.

Tuttavia, l'attuale facciata è il risultato di alcune modifiche che i conti Rota apportarono nel 1847, facendo anche costruire a proprie spese la nuova cella campanaria, con la caratteristica punta piramidale che contraddistingue il paesaggio codroipese, e il neoclassico altare del Crocifi sso.

sso.

Su progetto di Massari sarà realizzato anche l'altare della scultura lignea seicentesca della Madonna del Rosario, portato a compimento da G. B. Bettini a cui si devono inoltre gli altari di S. Giovanni Battista e di S. Antonio da Padova. Del 1765 è l'altare maggiore, disegnato da Luca Andrioli e realizzato da Francesco Zuliani di Udine.

Le statue di S. Pietro e S. Filippo Benizzi poste ai lati dell'altare, opere settecentesche del vicentino Angelo Marinali, furono acquistate più di un secolo dopo (1821) a Venezia. L'altare di S. Antonio abate testimonia del carattere votivo di alcune commissioni: eseguito dal portogruarese Pietro Baldi nel 1758, fu pagato con il denaro ricavato dalla vendita di un maiale mantenuto dalle famiglie del paese, il famoso "purcìt di Sant'Antoni".

Le Ville

Nel Seicento e nel Settecento si rileva una presenza importante di ville venete nella regione. I patrizi veneziani o i nobili friulani sono costretti, per curare i propri interessi agricoli, a dimorare "in villa", in campagna: le abitazioni che sorgono in questo periodo vogliono fornire il massimo agio e comodità di cui godono i palazzi cittadini, sfruttando in più la disponibilità di spazio che agevola la concezione di "rappresentanza" delle dimore e testimonia di una maggiore apertura della dimora verso una campagna più sicura. Così molti servizi che in città sono situati nel mezzanino, nelle ville di campagna si dislocano nelle "barchesse", ai lati della casa padronale; a seconda delle capacità creative dell'architetto, le barchesse possono assumere un significativo valore ornamentale, pur svolgendo la loro funzione pratica legata alle attività agricole. La campagna circostante la villa è sapientemente ordinata e disposta: una parte funge da cortile d'ingresso, una seconda a parco secondo diversi stili (all'italiana, alla francese, all'inglese) ed, infine, una terza a braida (campo) o brolo (orto e frutteto). I campi coltivati si estendono spesso ai lati di un viale alberato, in asse con la villa, ordinatamente delimitati da cinte, siepi o filari di gelsi lungo un canale al fine di marcare i confini di proprietà e i diritti di pascolo.